Als die PA-24 von Wolfgang Dallach am 18. Januar 2015 gegen 16 Uhr Ortszeit in Rechberghausen nahe Göppingen abstürzte, waren der bekannte Kunstflieger und Flugzeugkonstrukteur und seine Mitfliegerin mutmaßlich noch am Leben. Allerdings, so stellten Gerichtsmediziner fest, waren sie infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung nicht mehr handlungsfähig. Ein Riss in der Abgasanlage im Bereich des Heizungswärmetauschers seines Flugzeugs ist als Quelle für die CO-Belastung im Cockpit wahrscheinlich.

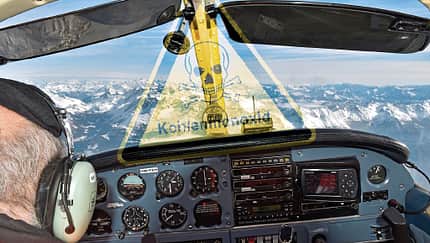

Zahlreiche ähnliche Vorfälle in den vergangenen Jahren nahm der Autor zum Anlass, der Gefahr, die von Kohlenmonoxid in den Abgasen von Flugmotoren ausgeht, auf den Grund zu gehen.

Kohlenmonoxid – das nicht wahrnehmbare Gift

Kohlenmonoxid, kurz CO, entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Kraftstoffen in Kolbenmotoren. Es ist ein farb-, geruchs- und geschmackloses Gas. Für den Menschen ist es aus diesem Grund auch in gefährlich hohen Konzentrationen nicht wahrnehmbar. CO ist sehr giftig, da es viel stärker an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen anbindet als Sauerstoff und so den Sauerstofftransport durch das Blut unterbindet. Eine Konzentration von 1000 ppm (parts per million) würde die Hälfte aller roten Blutkörperchen deaktivieren! In der Arbeitsmedizin ist der maximale Arbeitsplatzgrenzwert aus diesem Grund auf niedrige 30 ppm festgelegt. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ist aufgrund der unspezifischen Beschwerden nur schwer zu erkennen. Je nach Konzentration kann es laut medizinischer Fachpublikationen zu verschiedensten Symptomen kommen: ab 150 ppm Kopfschmerzen nach ein bis zwei Stunden, bei 200 ppm zusätzlich Schwindel, bei Exposition von zwei bis drei Stunden Übelkeit; bei 400 ppm starke Kopfschmerzen nach ein bis zwei Stunden, ab drei Stunden Lebensgefahr; bei 800 ppm Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Krämpfe nach 45 Minuten, Bewusstlosigkeit nach zwei Stunden; ab 1600 ppm nach 20 Minuten wie 800 ppm, Tod innerhalb ein bis zwei Stunden. Eine Konzentration von 6400 ppm führt innerhalb von ein bis zwei Minuten zu Kopfschmerz und Schwindel und innerhalb von zehn bis 15 Minuten zum Tod; bei 12 800 ppm tritt der Tod nach ein bis drei Minuten ein. 12 800 ppm – das entspricht lediglich einem Anteil von 1,28 Prozent in der Raumluft!

Wie kommt das gefährliche Gas ins Cockpit?

Kohlenmonoxid kann über verschiedene Wege ins Cockpit gelangen. Betroffen sind vor allem geschlossene einmotorige Flugzeuge, bei denen der Pilot unmittelbar hinter dem Verbrennungsmotor sitzt. Die Ursache kann technischer oder konstruktiver Natur sein. Technische Ursachen sind meist Defekte in der Abgasanlage, vor allem im Bereich des Wärmetauschers für die Kabinenheizung. Strömen Motorabgase durch Lecks in den Motorraum, können sie von dort auch durch ungenügend abgedichtete Durchführungen im Brandschott ins Cockpit gelangen.

Ein bislang weitgehend unbeachtetes Problem sind konstruktive Ursachen. So können bei bestimmten Flugzeugtypen Abgase infolge von Luftverwirbelungen entlang des Rumpfes ins Cockpit gelangen. Um dieses Problem genauer unter die Lupe zu nehmen, wurden vom Autor mit unterschiedlichen Mustern Messflüge nach einem exakten Schema durchgeführt. Dazu wurden die Flugzeuge mit mehreren Messsonden bestückt, die die CO-Belastung an verschiedenen Stellen im Cockpit registrieren sollten.

Kohlenmonoxid ist leichter als Luft, würde in der Kabine also nach oben steigen. Durch Verwirbelungen innerhalb der Kabine kann es allerdings im gesamten Innenraum zu einer CO-Belastung kommen. Um sie zu lokalisieren, wurden insgesamt drei Messsonden installiert: eine rechts über dem Cockpitpanel, eine in Kopfhöhe des Copiloten und eine in dessen Fußraum. Alle Schlauchleitungen zu den Messgeräten wurden gasdicht ausgeführt, sodass der tatsächlich an der Sonde aufgenommene CO-Wert am Detektor gemessen werden konnte. Für die Messung kamen nach europäischen Standards zugelassene Honeywell-Geräte mit Prüfprotokollen zum Einsatz, die vor dem Einsatz zudem kalibriert wurden.

Um die CO-Belastung im Flug zu messen, orientierte sich der Messzyklus an einem klassischen Motorflug. Dabei wurden acht Messpunkte gewählt: 1. Rollweg, Flugzeug in Bewegung; 2. Rollhalt, Flugzeug steht; 3. Startflug in der Platzrunde; 4. Steigflug auf Reisehöhe in 3500 bis 4500 Fuß; 5. Horizontalflug in 3500 bis 4500 Fuß, 6. Sinkflug bis auf Platzrundenhöhe; 7. Landeanflug; 8. Halt am Ende der Startbahn.

Als Flugzeuge kamen Muster der Cessna 152- und 172-Serie mit Motorisierungen von 100 bis 160 PS, eine Cirrus SR20 G2 mit 200 PS, Piper PA-28 von 160 bis 200 PS, DA20 und DA40 von Diamond Aircraft, Robin DR 400, eine Ikarus C42 mit 80 PS und die Tecnam P92 mit 100 PS zum Einsatz. Mitunter wurden mehrere Flugzeuge des gleichen Typs analysiert, da unterschiedliche Ein- und Anbauten die Luftströmungen am Rumpf und innerhalb des Cockpits beeinflussen können.

Für die Versuche macht der Autor keinen wissenschaftlichen Anspruch geltend, weil Bedingungen wie Lufttemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und sonstige Wetter- und Umwelteinflüsse unter Realbedingungen kaum kontrollierbar sind. Dennoch geben die Messwerte (siehe Tabelle) einen guten Einblick in die Kohlenmonoxidbelastung, mit der Piloten entsprechender Muster im Flug rechnen müssen. Allein die Cessna-Typen zeigten mit 4 bis 261 ppm eine große Spreizung der Werte, in den Piper-Mustern wurden 4 bis 141 ppm gemessen. Die DR 400 zeigten Werte von 11 bis 128 ppm, lediglich die Tecnam- und Ikarus-Flugzeuge blieben mit 2 bis 22 ppm unterhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes.

Schalldämpfer schützen nicht nur vor Lärm

Eine interessante Erkenntnis ergab sich in Bezug auf die Auswirkungen der Abgasanlage auf die CO-Konzentration: Bei unterschiedlichen Flugzeugen desselben Musters wiesen jene, die mit Schalldämpfern ausgerüstet waren, eine signifikant niedrigere CO-Konzentration im Cockpit auf. Schalldämpferanlagen werden zumeist unter dem Rumpf montiert, und die Abgase werden deutlich weiter Richtung Heck ins Freie geleitet. Dadurch sinkt im Gegensatz zu Maschinen mit direkt unter dem Rumpf endendem Auspuff die Gefahr, dass Verbrennungsgase und mit ihnen Kohlenmonoxid durch Verwirbelungen am Rumpf über die Fenster oder Lüftungen in die Kabine gesaugt werden. Insbesondere wenn das Flugzeug steht – beispielsweise am Rollhalt –, zeigte sich, dass in Mustern mit kurzem Abgasrohr höhere CO-Werte zu erwarten sind.

Die 30 Messversuche zielten nicht darauf ab, Flugzeuge als sicher oder unsicher in Bezug auf die Kohlenmonoxidbelastung für die Besatzung zu klassifizieren. Sie dienten lediglich dazu, dem Problem nachzuspüren und herauszufinden, wie ernst diese Gefahr zu nehmen ist. Als nachgewiesen kann gelten, dass eine CO-Belastung real existiert. Aufgrund der Tatsache, dass Kohlenmonoxid vom Menschen nicht wahrgenommen wird beziehungsweise die Symptome einer Vergiftung keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Ursache zulassen, sollten Piloten im Interesse der eigenen Gesundheit und der Flugsicherheit die CO-Konzentration in der Kabinenluft permanent überwachen. Sinnvollerweise sollte der CO-Wert dort bestimmt werden, wo der Mensch seine Atemluft aufnimmt, also auf Kopfhöhe. Weiterhin ist es ratsam, das Messgerät im Sichtfeld des Piloten anzuordnen, um bei einem CO-Alarm den genauen Wert ablesen zu können.

Hinweise zum richtigen Verhalten bei Anstieg der Kohlenmonoxidbelastung im Cockpit finden sich nur vereinzelt in der Literatur. Sinnvoll ist in jedem Fall, per Ausschlussverfahren die Ursache zu ergründen und Abhilfe zu schaffen. Wie in Lehrbüchern beschrieben, ist eine aktivierte Heizung auszuschalten. Steigt die CO-Konzentration dann nicht weiter, sollte die Kabine über Fenster und Lüftungen belüftet werden. Sofern die Heizung als CO-Quelle ausscheidet, haben auch die Lehrbücher keine passenden Hinweise. Es empfiehlt sich aber, geöffnete Fenster oder Lüftungen zu schließen oder zu verstellen. Da Wechselwirkungen zwischen Lüftung, Fenstern und Fluglage wahrscheinlich sind, hilft gegebenenfalls auch eine Änderung der Fluglage. Für den Fall, dass die CO-Konzentration im Flug durch derartige Maßnahmen nicht unter einen gewissen Wert verringert werden kann, sollten Piloten aus Sicherheitsgründen eine Landung in Erwägung ziehen.

Der Autor empfiehlt, als Entscheidungshilfe für Piloten ein Hinweisschild im Cockpit anzubringen, auf dem die sicheren Flugzeiten bei bestimmten CO-Konzentrationen vermerkt sind.

Fazit: Nur ein Detektor bringt Sicherheit

Ein akuter Anstieg des Kohlenmonoxidgehalts in der Cockpitluft aufgrund einer technischen Störung oder einer ungünstige Konfiguration verschiedener Einstellungen wie Kabinenlüftung und -heizung, Fenstern sowie der Fluglage lässt sich nur durch entsprechende Messtechnik registrieren, und nur wer die Belastung überhaupt kennt, kann schnell entsprechend reagieren. Der im Versuch zusätzlich verwendete wartungsfreie Kohlenmonoxidwarner war dafür voll ausreichend. Allerdings: Um nicht permanent das Gerät im Blick haben zu müssen, ist eine akustische Warnung bei Überschreitung des Grenzwertes, die den Motorenlärm im Cockpit sicher übertönt, notwendig. Nach Alarmauslösung konnte der CO-Gehalt innerhalb von 30 bis 60 Sekunden durch Änderung der oben genannten Parameter wieder auf ein nicht gesundheitsschädigendes Maß zurückgeführt werden. CO ist also keine Gefahr, der man nicht begegnen könnte. Man muss sie nur wahrnehmen.

Der Autor: Jörg E. Stickler leitet das Sachgebiet Messtechnik einer hessischen Berufsfeuerwehr und ist langjähriger Anwender und Dozent im Fachbereich Gasmesstechnik. In seiner Freizeit fliegt er Motorflugzeuge im Flugsportclub Aschaffenburg.

aerokurier Ausgabe 09/2017