Vor allem in den USA ist ein immenser Schatz an Wissen und Erfahrung zu den Lycoming- und Continental-Motoren vorhanden. Maintenance-Spezialist Mike Busch, 2008 von der FAA als "National Aviation Maintenance Technician of the Year" ausgezeichnet, schlägt für ein langes Motorleben "fünf goldene Regeln" vor: Motor nicht korrodieren lassen, Kalt- und Trockenstarts vermeiden, den Motor innen und außen sauber halten, Belastungen minimieren und auf die Temperaturen achten.

Motorschonendes Fliegen

Obwohl dies- und jenseits des Atlantiks die Herangehensweisen zur Motorenwartung teils unterschiedlich sind, ist die Physik auf beiden Kontinenten gleich. Auch Mike Busch folgt lediglich anerkannten Ansätzen, selbst wenn Formulierung und Strukturierung etwas unterschiedlich sein mögen. Seine Thesen können Piloten dabei helfen, ihre Kenntnisse über motorschonendes Fliegen aufzufrischen oder zu erweitern.

Tipp 1

Regelmäßig fliegen

Korrosion ist laut Mike Busch der häufigste Grund, warum Motoren bereits vor dem regulären TBO-Intervall zur Überholung müssen. Sie entsteht, wenn nach einer gewissen Standzeit das Motoröl von den Oberflächen abgeflossen ist und keinen Korrosionsschutz mehr bietet. Wird der Motor gestartet, dauert es eine gewisse Zeit, bis der Schmierstoff wieder alle Stellen erreicht hat.Bis es soweit ist, sind die Oberflächen sozusagen trocken.

Maßnahmen zur Konservierung

Deswegen empfehlen die Hersteller spezielle Maßnahmen zur Konservierung für den Fall, dass der Motor mehr als 30 Tage oder gar mehr als 90 Tage nicht genutzt wird. Dazu muss je nach Herstellervorgabe spezielles Motorschutzöl eingefüllt und die Zylinder müssen innen eingesprüht werden. Für eine Langzeit-Konservierung werden auch die Motoröffnungen verschlossen, und es werden Spezialkerzen mit Trockenmittel in die Zylinder eingesetzt. Das sind jedoch Maßnahmen für die Werft oder den Motorwart. Außerdem, so die Hersteller, muss bei langem Stillstand das Öl öfter gewechselt werden.

Korrosion vorbeugen

Um Korrosion vorzubeugen und die Feuchtigkeit aus dem Motor zu entfernen, empfehlen die Hersteller schlicht und einfach, regelmäßig zu fliegen – am besten mindestens eine Stunde pro Woche, wobei das Öl Temperaturen zwischen 170 und 210 Grad Fahrenheit (77 bis 99 Grad Celsius) erreichen soll. Allerdings: Bei Schnee und Eis, aber auch im Frühjahr und Herbst wird nicht jedes Flugzeug so oft geflogen.

Korrosionsrisiko

Eine grobe Rechnung zeigt, wie wenig ein typischer, auf den ersten Blick gut ausgelasteter Motor mit einer TBO von 2000 Stunden läuft. Wenn eine Vereinsmaschine an 40 Wochenenden im Jahr samstags und sonntags je fünf Stunden fliegt, so läuft der Motor in den fünf Jahren zwischen zwei Überholungen gerade mal 4,5 Prozent der Zeit. In den übrigen 95,5 Prozent der Zeit stehen die Kolben still und das Metall ist dem Korrosionsrisiko ausgesetzt. Selbst wenn das Flugzeug 500 Stunden pro Jahr fliegt, bedeutet dies nur 5,7 Prozent Laufzeit zwischen zwei Überholungen.

Bewegungsflüge

Was können Piloten also tun? Einfaches Durchdrehen am Propeller oder per Anlasser reichen nicht aus. Also bleibt nur eines: fliegen, fliegen, fliegen! Regelmäßige "Bewegungsflüge" dienen der Lebensdauer, auch wenn sich im Winter der Fun-Faktor dabei manchmal in Grenzen hält.

Tipp 2

Vorwärmen wirkt lebensverlängernd

Automotoren mit leistungsfähigen Mehrbereichsölen brauchen keine Warmlaufphase. Im Gegensatz dazu ist für die meisten Lycoming- und Continental-Aggregate das Warmlaufen für einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer unerlässlich. Die aus unterschiedlichen Materialien gefertigten Motorkomponenten dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich schnell und verschieden stark aus. Bei niedrigen Temperaturen ist das Spiel zwischen beweglichen Komponenten in Lagern und anderen Laufflächen daher häufig geringer als bei Betriebstemperatur. Kaltes Öl ist zähflüssiger als warmes, und in den engen Lagerspalten entsteht höhere Reibung. Es braucht beim Kaltstart auch länger, bis es alle kritischen Stellen erreicht hat. Aus diesen Gründen ist die Gefahr von Verschleiß bei niedrigen Temperaturen besonders hoch.

Orientierungshilfe

Bevor der Motor auf höhere Drehzahl gebracht wird (z. B. beim Run-up-Check), sollten Öl und Motorteile bei niedriger Drehzahl möglichst schonend auf Temperatur gebracht werden. Eine Orientierungshilfe hierfür kann eine Mindestöltemperatur von 100 Grad Fahrenheit (38°C) sein. Fehlt eine genaue Anzeige, ist eine Warmlaufzeit von mindestens fünf Minuten sinnvoll. Mit Mehrbereichsölen vereinfacht sich das Ganze im Vergleich zu Einbereichsölen etwas. Aber ohne Warmlaufphase geht es auch dort nicht.

Anzahl der Kaltstarts

Wer die Anzahl der Kaltstarts reduziert, tut etwas für ein langes Motorleben und gleichzeitig für die Umwelt. Hierzu wieder ein Rechenbeispiel: Sind am Wochenende eine knappe Stunde Blockzeit und zwei Landungen das Ziel, so kann man das entweder mit zwei 20-minütigen "Kirchturmflügen" mit jeweils fünf Minuten Warmlaufen an zwei Tagen tun, oder man fliegt eine gute halbe Stunde lokal, macht einen Touch-and-go und schließt mit einer weiteren Platzrunde ab. Beides bringt zwei Landungen und 40 Minuten Flugzeit. Bei der ersten Variante sind es zwei Kaltstarts und 20 Prozent Warmlaufzeit, bei der zweiten beträgt die Warmlaufphase nur elf Prozent der Motorlaufzeit und es genügt ein Kaltstart.

Kapitalverbrechen

Bei Temperaturen deutlich unterhalb des Gefrierpunkts empfehlen die Motorenhersteller vor dem Anlassen eine Vorwärmung mit dem passenden Equipment oder in einem beheizten Hangar. "Den Motor unter 32 Grad Fahrenheit (0°C) zu starten ist keine gute Idee, unter 20 Grad Fahrenheit (-6°C) ist es ein Kapitalverbrechen", sagt Mike Busch. Ein einziger Anlassvorgang bei eisigen Temperaturen, so der Experte, könne im Extremfall mehr Abnutzung erzeugen als einige Hundert Stunden normaler Betrieb. Dies leuchtet ein, wenn man die eingangs dargestellten Zusammenhänge zwischen Temperatur und Reibung betrachtet. Ohne Vorwärmung sollte daher bei Temperaturen unter den geltenden Grenzen nicht gestartet werden.

Tipp 3

Leanen und aufs Öl achten

Äußerlich können Piloten den Motor mit einfachen Mitteln sauber halten, unterstützt durch Sichtprüfungen der Einlassöffnungen, Kühlrippen und Luftleitbleche. Für die innere Sauberkeit stehen dagegen die Verfahren "Leanen" und "Öl sauber halten" zur Verfügung. Leanen ist zwar umstritten, fest steht jedoch: Richtig angewandt, trägt es zur inneren Sauberkeit des Motors bei, weil es Rückstände verhindert, die durch überschüssigen Kraftstoff entstehen. Ohne Leanen können diese Rückstände das Öl verunreinigen und in den Zylindern zu wärmeisolierenden Ablagerungen führen. Zusätzliche Erwärmung der Zylinderköpfe kann die Folge sein.

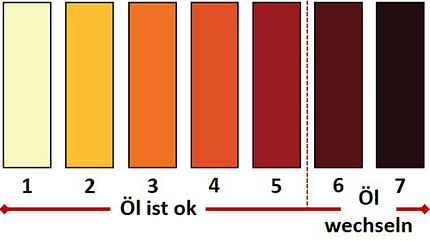

ASTM-Farbskala

Im Betrieb verbleiben im Flugzeugmotor Bleisalze, Kohlenstoff, Schwefel, Avgas und andere Rückstände. Damit diese sich nicht irgendwo anlagern und Ölschlamm bilden, muss das Öl all diese Stoffe in der Schwebe halten. Um sie später wieder aus dem Motor zu entfernen, muss das Öl regelmäßig und rechtzeitig gewechselt werden. Den Ölzustand kann man optisch feststellen, indem man die Ölfarbe am Stab mit der ASTM-Farbskala vergleicht.

Öl auf hohem Stand halten

Piloten können zu sauberem Öl beitragen, indem sie den Pegel auf hohem Stand halten. Viele tun das nicht, weil sie es nicht als relevant erachten oder den Aufwand scheuen. Ausreden wie "Für meine Stunde Flug reicht es ja noch" oder "Müsste erst Öl holen" dürften vertraut klingen. Zudem kursieren Halbwahrheiten, etwa, dass der Motor das Öl ohnehin wieder ausspuckt und es auf dem Hallenboden endet.

Gleiche Schadstoffkonzentration

Weshalb ein hoher Ölstand sinnvoll ist, zeigt wieder ein kleines Rechenexempel: Vergleichen wir zwei Situationen einer Cessna 172 mit einem IO-360. Das eine Mal wurde mit minimalem Ölstand geflogen, laut POH 4,7 Liter, das andere Mal mit maximalem Pegel, also mit 7,6 Litern. Nach 25 Stunden hat die geringere Ölmenge nahezu genauso viele Schmutzstoffe aufgenommen wie die große Ölmenge. Resultat: Das Öl der kleinen Menge enthält bezogen auf die Füllmenge gut 60 Prozent mehr Schmutzstoffe als die größere Ölcharge. Durch die höhere Konzentration weist es nach 25 Stunden jenen Zustand auf, den die große Ölmenge erst nach 40 Stunden erreicht hätte. Umgekehrt gerechnet hätte es bereits nach gut 15 Stunden gewechselt werden müssen, weil es da schon die gleiche Schadstoffkonzentration hatte wie das Öl der Maximalcharge nach 25 Stunden.

Leidende Kühlung

Wer also stets mit minimalem Ölstand fliegt und das Öl nur nach Betriebszeit ohne Berücksichtigung seines Zustandes wechselt, hält das Motorinnere nicht bestmöglich sauber. Zudem leidet die Kühlung, denn mit der kleineren Ölmenge wird auch weniger Wärme abgeführt. Nicht umsonst empfehlen beide Hersteller, im Falle von zu hoher Öltemperatur die Ölmenge zu erhöhen. Durch hohen Ölstand können Piloten also zur Schonung des Motors beitragen.

Tipp 4

Aufs Powersetting kommt es an

Mehr als 75 Prozent Motorleistung im Reiseflug ist ein bekanntes No-Go. Übermäßiges Schonen des Motors im Bereich unter 55 Prozent – in den USA als "Babying" geläufig – kann aber zu niedrige Temperaturen zur Folge haben und ist genauso wenig zu empfehlen. Manche tun dies aus ökonomischen Gründen, manche, weil sie die Temperaturen mit allen Mitteln so gering wie möglich halten möchten. Doch zu geringe Temperaturen können für den Motor sogar schädlich sein. Optimal für den Reiseflug ist der Bereich zwischen 65 und 75 Prozent Leistung, für den Flugmotoren konstruiert wurden. Welchen Wert man wählt, hängt oft von Eile und Geldbeutel ab. Billiger ist zwar der geringere Wert, aber nicht automatisch schonender. Für die Wahl des schonenden Powersettings nennt Mike Busch eine Faustregel:

Leistung in PS (z. B. 225) geteilt durch Hubraum in Cubic Inches (z. B. 470) = Stressfaktor (hier 0,479)

Ist das Ergebnis größer 0,6 (hoher Stressfaktor), sind 65 Prozent schonender. Bei einem Verhältnis kleiner 0,5 (niedriger Stressfaktor) kann man laut Busch dauerhaft bei 75 Prozent fliegen, ohne dass der Motor vorzeitig verschleißt. So kann sich jeder Pilot entscheiden, wie schonend er das Powersetting wählt, ohne unnötig auf Leistung verzichten zu müssen. Bei konsequentem und richtigem Leanen wird der Effekt umso größer.

Tipp 5

CHT stets im Auge behalten

Wichtig für ein langes Motorleben ist, mit Ausnahme des Take-offs, die Zylinderkopftemperatur unter 400 Grad Fahrenheit (204 °C) zu halten (Lycoming: bis zu 420 Grad Fahrenheit/216 °C). Länger anhaltende höhere Temperaturen können zum Versagen der Motorkomponenten führen. Viele Experten empfehlen, bei beiden Herstellern im Reiseflug möglichst unter 380 Grad Fahrenheit (193°C) zu bleiben, ohne dass dieser Wert dogmatisch zu betrachten wäre. Im Reiseflug lässt sich dies durch vernünftiges Powersetting erreichen, das durch zielgerichtetes Leanen unterstützt wird.

Temperaturanzeige im Steigflug

Mindestens genauso wichtig ist der Blick auf die Temperaturanzeige im Steigflug, wo der Motor bei hoher Belastung weniger Kühlluft bekommt. Zur Begrenzung der Zylinderkopftemperatur auf 380 Grad Fahrenheit sind die noch weit verbreiteten groben Anzeigen für die Motoröltemperatur aus mehreren Gründen nicht geeignet, und auch analoge Anzeigen für die Zylinderkopftemperatur sind oft zu grob und zu ungenau. In diesen Fällen sollte die Steigrate so begrenzt werden, dass die Geschwindigkeit hoch genug für eine ausreichende Kühlleistung bleibt. Bei vielen Flugzeugen ist im Handbuch die Geschwindigkeit für das Steigen im Reiseflug (Cruise Climb Speed) angegeben, die auch im Steigflug hinreichende Kühlung gewährleistet.

Kühlleistung im Steigflug

Zur Verdeutlichung, wieviel Kühlleistung im Steigflug über die Cowling abgeführt werden muss, ein letztes Rechenbeispiel: Ein Flugzeugmotor gibt rund 1,6-mal so viel Energie als Abwärme über den Auspuff ab als er Vortrieb über den Propeller erzeugt. Über das Motoröl, die Kühlrippen und die übrige Motoroberfläche gibt er ebenfalls Wärme an die Luft ab. Diese Wärmeleistung entspricht ungefähr einem Drittel der Propellerleistung. Steigt eine Cessna 172 mit 180-PS-Motor mit Vollgas, so muss über die Kühlluft eine Wärmeleistung von ungefähr 44 Kilowatt abgeführt werden. Diese Heizleistung reicht aus, um ein modernes Reihenhaus mit vier Parteien à 150 Quadratmeter zu beheizen. Verständlich, dass dieses Kraftwerk schon ein bisschen "Fahrtwind" benötigt – und für ein langes Leben ein wenig Aufmerksamkeit.