Das Phänomen Flattern kennen die meisten Piloten glücklicherweise nur aus der grauen Theorie und möglicherweise von YouTube-Videos. Die Vorstellung, dass sich ein Flugzeug innerhalb von Sekunden bis zur Zerstörung aufschwingt, mag schon angsteinflößend sein. Glücklicherweise sind die Zulassungsvorschriften für moderne Flugzeuge so gestaltet, dass die Hersteller in aufwendigen Versuchen am Boden und im Flug nachweisen müssen, dass ein neuer Flugzeugtyp im zugelassenen Geschwindigkeitsbereich flatterfrei ist.

Wie es zum Flattern kommt, wie es von den Flugzeugherstellern analysiert wird und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden, soll hier dargestellt werden. Zudem hat auch jeder Flugzeugeigner bzw. Pilot mehr Berührungspunkte mit diesem gefährlichen Phänomen, als man zunächst vermuten würde. Denn es existieren auch im alltäglichen Flugbetrieb einige Gefahren in Zusammenhang mit dem Flattern. Was der Pilot zur Vermeidung tun kann, wird hier ebenfalls aufgezeigt.

Was ist Flattern?

Das Flattern ist eine dynamische Instabilität eines Flugzeuges: Dieses wird in eine Schwingung versetzt, die immer stärker angefacht wird, bis es schließlich zur Zerstörung der Zelle kommt. Das Ganze kann innerhalb von wenigen Sekunden geschehen. Beim Flattern sind immer mindestens zwei Eigenschwingungsformen beteiligt.

Was eine Eigenschwingungsform ist, kann man sich am besten vorstellen, wenn man sich ans Flügelende eines Flugzeuges stellt und den Flügel mit einer Auf-Ab-Bewegung vorsichtig durchschüttelt. Trifft man die richtige Frequenz, die sogenannte Eigenfrequenz, können ohne erheblichen Kraftaufwand erstaunlich große Ausschläge (Amplituden) erreicht werden. Damit hat man eine Eigenschwingungsform, meist die erste symmetrische Flügelbiegeschwingung, gefunden.

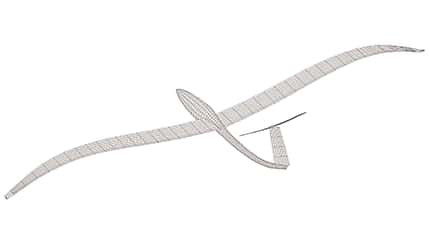

Symmetrische Flügelbiegeschwingung – hier bei der SB 14 – können sich zum Flattern aufschaukeln.

Wenn man nun die Frequenz etwas erhöht, findet man eine zweite Eigenschwingungsform, oft die erste asymmetrische Flügelbiegeschwingung. Dabei bewegt sich die linke Flügelspitze in die entgegengesetzte Richtung wie die rechte, wohingegen sich bei symmetrischen Biegeschwingungsformen beide Flügelspitzen in die gleiche Richtung bewegen. Am eindrücklichsten kann man das an einem Segelflugzeug veranschaulichen.

Damit es zum Flattern kommt, braucht es zusätzlich zu einer Biegeschwingung noch eine zweite Eigenschwingungsform, diese muss eine Drehschwingung sein. Bei vielen Flatterfällen ist dies eine Ruderschwingung, zum Beispiel die Querruderschwingung. Durch eine kleine Anregung wie einen ruckartigen Querruderausschlag des Piloten oder eine Böe wird die erste asymmetrische Biegeschwingung angeregt, das heißt, das Flugzeug schwingt ganz leicht nach, allerdings mit viel kleineren Amplituden. Der Flügel bewegt sich also im Querruderbereich auf und ab, der linke Flügel entgegengesetzt zum rechten Flügel.

Da der Schwerpunkt des Querruders hinter seiner Drehachse liegt, wird bei der Beschleunigung des Flügels nach oben das Ruder nach unten ausgeschlagen bzw. bei der Beschleunigung des Flügels nach unten das Ruder nach oben ausgeschlagen. Der Ruderausschlag nach unten bewirkt eine Erhöhung des Auftriebs, wodurch die Auf- und Ab-Bewegung des Flügels, auch Schlagbewegung genannt, noch weiter angefacht wird. Dadurch werden der Ruderausschlag und damit die Erhöhung des Auftriebs stärker. Die beiden Schwingungsformen regen sich also gegenseitig an.

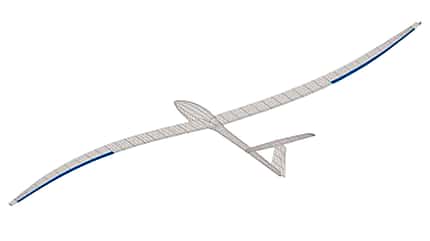

Asymmetrische Flügelbiegeschwingung – hier bei der SB 14 – können sich zum Flattern aufschaukeln.

Innerhalb kurzer Zeit kommt es zu derart heftigen Schwingungen, dass sie das Flugzeug ohne Weiteres zerstören können. Voraussetzung hierfür ist eine sogenannte Frequenznachbarschaft, das heißt, die Frequenzen der Flügelbiegeschwingung und der Ruderdrehschwingung müssen ähnlich sein. Die Frequenz der Flügelbiegeschwingung ist unabhängig von der Fluggeschwindigkeit, jene der Ruderdrehschwingung steigt mit der Fluggeschwindigkeit an.

Zur Verdeutlichung des Zusammenhangs stelle man sich ein Flügelprofil mit losem Ruder im Windkanal vor. Schlägt man das lose Ruder bei angeschaltetem Windkanal aus und lässt es dann los, wird es nachschwingen. Erhöht man nun die Strömungsgeschwindigkeit, wird sich die Frequenz des Nachschwingens erhöhen. Wenn nun eine Fluggeschwindigkeit erreicht wird, bei der sich die Eigenfrequenz dieser Ruderschwingung so weit erhöht, dass sie nahezu die Eigenfrequenz der ersten asymmetrischen Flügelbiegeschwingung erreicht, dann tritt der Flatterfall ein.

Schnelle Abhilfe

Eine übliche Abhilfe ist das Einbringen eines Rudermassenausgleichs vor der Drehachse des Ruders. Der Schwerpunkt des Ruders wird weiter Richtung Drehachse verschoben, wodurch sich der Einfluss der Kopplung zwischen Schlag- und Ruderdrehschwingung reduziert. Neben diesem Flatterfall sind zusätzlich noch weitere Flatterfälle möglich, auch ohne Ruderbeteiligung. Für alle Flatterfälle gilt, dass immer eine Drehschwingung beteiligt sein muss, entweder eine Ruderdrehung oder eine Drehung des Flügels.

Ein solcher Fall ist zum Beispiel der sogenannte Delphinmode, bei dem eine Flügelbiegeschwingung mit der Rumpfbiegeschwingung koppelt. Der Rumpf nickt dabei an der Schnittstelle zum Flügel auf und ab, was zu einer periodischen Anstellwinkeländerung führt. Diese wiederum hat eine periodische Auftriebsänderung zur Folge, die dafür sorgt, dass die Schwingungen weiter angefacht werden.

Ein anderer möglicher Flatterfall ist die Kopplung einer Flügelbiegeschwingung mit einer Flügeltorsionsschwingung. Der Schwerpunkt des Flügels liegt in Flugrichtung normalerweise nicht in der Drehachse. Schlagbeschleunigungen führen zu einer elastischen Verdrehung, also zu einer Torsion des Flügels. Liegen die Frequenzen der Biegeschwingung und der Drehschwingung nahe beieinander, kommt es zum Biege-Torsionsflattern. Die beiden letztgenannten Flatterfälle können nicht durch einen Rudermassenausgleich behoben werden.

Wenn ein solcher Fall in der Flattererprobung auftritt, hat dies für den Flugzeughersteller einen umfangreichen Nachbesserungsaufwand zur Folge, meist in Form zusätzlicher Verstärkungen, zum Beispiel der Rumpfröhre oder des Flügels, um die Eigenfrequenzen der beteiligten Schwingungsformen voneinander zu separieren und somit die Flatterfreiheit im gesamten Geschwindigkeitsbereich sicherzustellen. Ein solcher Fall ist beispielsweise bei der SB 14 der Akaflieg Braunschweig in Form des Delphinmodes aufgetreten. Daraufhin mussten der Lack der Rumpfröhre abgeschliffen und umfangreiche Verstärkungen aufgebracht werden, um die Biegesteifigkeit der Rumpfröhre mehr als zu verdoppeln.

Ohne aufwendige Simulationen vor der Fertigung können Flatterfälle erst im Versuch entdeckt werden. In letzter Zeit werden Simulationen mit der Finite-Elemente-Methode bereits während der Designphase vermehrt in der General Aviation, auch bei ULs und bei Segelflugzeugen, durchgeführt, um hier späte und teure Überraschungen zu vermeiden.

Der Schwingungsversuch

Um das Flatterverhalten eines neuen Flugzeugmusters vorhersagen zu können, wird der Prototyp vor dem Erstflug einem sogenannten Standschwingungsversuch unterzogen. In Deutschland machen dies unter anderem das DLR Institut für Aeroelastik in Göttingen oder die Firma Leichtwerk in Braunschweig. Dabei werden Flugzeuge je nach Masse entweder auf einer Luftfeder oder an Gummiseilen aufgehängt oder schwerere Flugzeuge mit dem Fahrwerk auf sehr weiche Luftkissen gestellt, damit sich die Eigenschwingungen wie im Freiflug verhalten und nicht durch die Federung der Räder und des Fahrwerks verfälscht werden.

Ein Shaker, der an verschiedenen Stellen des Flugzeuges angebracht wird, regt es durch seine Bewegungen zum Schwingen an. Die Anregungsfrequenz wird vom Versuchsingenieur variiert, um alle relevanten Eigenschwingungsformen zu identifizieren. Sie werden als Modaldatensatz gespeichert, damit sie später als Modalplots genutzt werden können. Um zu analysieren, ob und bei welcher Geschwindigkeit es zum Flattern kommt, werden die aerodynamischen Kräfte der Eigenschwingungsformen mit einem vereinfachten Aerodynamikmodell, dem sogenannten Dipolgitterverfahren, berechnet.

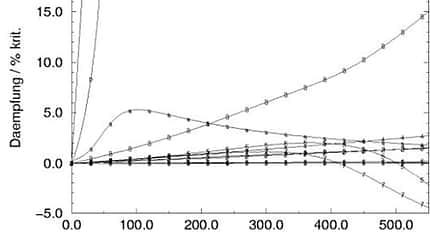

Die aerodynamischen Kräfte und die Modaldaten für eine Kombination aus zwei Eigenschwingungsformen werden nun in einer Flatterrechnung (meist mit der sogenannten p-k-Methode) gekoppelt. Als Ergebnis wird die Stärke der Dämpfung oder Entdämpfung (negative Dämpfung) in Abhängigkeit von der Fluggeschwindigkeit berechnet und in einem Flatterplot dargestellt.

Die Grafik zeigt den Flatterplot für die Mü 30. Jede Kurve stellt einen Flatterfall dar, der durch Dämpfung eingefangen werden soll.

Jede Linie stellt dabei einen einzelnen Flatterfall dar, also zum Beispiel den Delphinmode wie oben beschrieben. Ist dieser gedämpft (Linie oberhalb der Nulllinie), so wird eine Anfangsstörung schnell wieder abklingen. Ist er jedoch entdämpft (Linie unterhalb Null), wird eine Anfangsstörung immer stärker angefacht. Es kommt zum Flattern. Die Mü 30 ist laut dem Flatterplot bis 400 km/h flatterfrei.

Der Standschwingungsversuch wird in mehreren Konfigurationen durchgeführt, beispielsweise mit leeren bzw. vollen Tanks, Steuerknüppel lose bzw. festgehalten, Fahrwerk/Klappen eingefahren bzw. ausgefahren. Anschließend wird für alle Konfigurationen und für mehrere Flughöhen eine Flatterrechnung durchgeführt. Jedes neu zugelassene Flugzeug muss rechnerisch bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit (VNE) plus einer kleinen Sicherheitsmarge flatterfrei sein.

Die VNE der Mü 30 Schlacro liegt bei 380 km/h (205 Knoten). Die Sicherheitsmarge war in diesem Fall zu klein, deshalb wurde hier mit einem Rudermassenausgleich versucht, den kritischen Flatterfall zu höheren Geschwindigkeiten hin zu verschieben. Dies ist aber nur möglich, sofern eine der beteiligten Eigenschwingungsformen eine Ruderschwingung ist, was hier der Fall war. Damit war es möglich, die Flattergrenze weit über 400 km/h hinauszuschieben. Falls der kritische Flatterfall ohne Beteiligung einer Ruderschwingung auftritt, muss der Flugzeughersteller zurück ins Konstruktionsbüro oder in die Werkstatt.

Das war auch bei der SB 14 der Fall. Die Flugzeugstruktur musste an der Rumpfröhre entsprechend verstärkt werden, damit sich die Schwingungsfrequenz der kritischen Rumpfbiegeschwingung hin zu höheren Werten verschiebt und die beiden beteiligten Schwingungsformen nicht mehr miteinander wechselwirkten. Beim Flügel ist die nachträgliche Verstärkung nicht ohne Weiteres möglich, hier kann dann sogar eine sehr kostspielige Neukonstruktion notwendig sein.

Der Flugversuch

Sind Standschwingungsversuch und Flatterrechnung eines neuen Flugzeugmusters erfolgreich bestanden, stehen der Erstflug und die darauffolgende Flugerprobung auf dem Programm. Zunächst ist ein Prototyp nur für einen engen Geschwindigkeitsbereich zugelassen. Im Rahmen der Flattererprobung wird dieser sukzessive erweitert. Die Geschwindigkeit wird in kleinen Schritten bis zur Designhöchstgeschwindigkeit erhöht, die etwa zehn Prozent über der VNE liegt.

Bei jedem Geschwindigkeitsschritt wird an allen Rudern mit Handkantenschlägen auf den Knüppel bzw. mit einem schlagartigen Tritt ins Seitenruder und mit harmonischem Rütteln oder alternativ einem elektromechanischen Shaker versucht, eine mögliche Flatterschwingung anzuregen. Der Testpilot achtet darauf, dass alle Schwingungen abklingen. Falls man sich einem Flatterfall nähert, nimmt vorher die Dämpfung ab. Die Schwingung klingt also langsamer ab.

Das bemerkt der Testpilot entweder subjektiv, weil das Flugzeug länger nachschwingt als bei der Geschwindigkeitsstufe davor, oder eine spezielle Instrumentierung mit Beschleunigungsaufnehmern registriert dies. Gegebenenfalls unterstützt ein Flugversuchsingenieur am Boden oder im Cockpit die Versuche. Gefährlich wird es bei Flatterfällen mit starker Entdämpfung, also wenn die Kurve sehr steil nach unten geht. Denn dann ist der Flatterfall unterhalb der Flattergeschwindigkeit noch sehr stark gedämpft. Ein paar wenige Knoten mehr reichen, damit der Flatterfall stark entdämpft wird. Die Folge: Es kommt schnell zu heftigem Flattern.

Deshalb muss bei den meisten Neuentwicklungen, insbesondere von schnelleren oder sehr elastischen Flugzeugen wie Segelflugzeugen ein Standschwingversuch durchgeführt werden. Tritt trotz aller Vorsichtsmaßnahmen beim Flugversuch trotzdem Flattern auf, versucht der Testpilot sofort, die Geschwindigkeit zu reduzieren, um das Flattern damit zu beenden. Wird das Flugzeug aber zerstört oder schwer beschädigt, bleibt dem Piloten nichts anderes übrig als ein Notausstieg. Daher wird die Flattererprobung in einer ausreichenden Mindesthöhe über Grund durchgeführt. Ein bekannter Flatterunfall, der im Rahmen der Flugerprobung auftrat, war der des Grob-SPn-Jets, bei dem der Testpilot im Jahr 2006 ums Leben kam.

Relevanz für die Praxis

Flattern hat nicht nur für den Testpiloten eine Bedeutung. Vielmehr ist jeder Pilot ist dazu angehalten, die Höchstgeschwindigkeit VNE nicht zu überschreiten. Der Prototyp eines Musters wird zwar bis zur Designhöchstgeschwindigkeit (VD) erprobt, die etwa zehn Prozent über der VNE liegt, allerdings kann durch etwaige Bauabweichungen oder Reparaturen die Flattergeschwindigkeit auch darunter liegen. Zudem ändert sich bei einigen Flugzeugmustern die zulässige angezeigte Höchstgeschwindigkeit mit der Flughöhe, da sich zum einen die wahre Geschwindigkeit gegenüber der Luft mit steigender Flughöhe erhöht und zum anderen die Flattergeschwindigkeiten bei den einzelnen Flatterfällen verändern.

So ist beispielsweise im Flughandbuch der Cirrus SR22T angegeben, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bis 17.500 Fuß (ca. 5300 Meter) 205 Knoten IAS (ca. 380 km/h) beträgt. Ab 17.500 Fuß reduziert sich bis zur Service Ceiling von 25.000 Fuß (ca. 7600 Meter) die VNE linear auf nur mehr 175 Knoten IAS (ca. 324 km/h).

Ein Aspekt, der während des Fluges zum Thema Flattern zu beachten ist, sind Eisansammlungen auf den Ruderflächen. Diese können vor allem bei Bedingungen entstehen, die die Bildung von Klareis begünstigen. Solche Eisansammlungen am Ruder führen zu einem nach hinten verschobenen Ruderschwerpunkt. Das wiederum bewirkt einen ähnlichen Effekt, wie wenn man den Rudermassenausgleich ausbauen würde – die Flattergeschwindigkeit wird also herabgesetzt.

Im Segelflug kann sich Eis am Ruder ansammeln, wenn der Wasserballast erst über der Höhe der Nullgradgrenze abgelassen wird, oder wenn abends nach dem Streckenflug in kalter Luft der Wasserballast bei einem unterkühlten Flugzeug abgelassen wird. Das Wasser läuft in diesem Falle auf der Flügelunterseite zurück an die Ruder, kann dabei gefrieren und eine Eisansammlung an der Ruderunterseite verursachen, die für den Piloten aus dem Cockpit heraus unter Umständen nicht zu sehen ist. Rechtzeitiges Ablassen des Wasserballasts ist also sehr wichtig, um Klareisbildung an den Ruderflächen zu vermeiden. Falls dies trotzdem geschieht, sollten hohe Geschwindigkeiten vermieden werden.

Auch jenseits des Flugbetriebs begleitet uns das Thema Flattern. Falls bei Wartungsarbeiten die Ausgleichsgewichte ausgebaut werden, ist es unabdingbar, sie wieder ordnungsgemäß einzubauen. Wird an diesem Punkt in der Werkstatt gepfuscht, besteht akute Flattergefahr.

Ferner kann es bei Reparaturen, bei der Neulackierung oder beim Folieren von Rudern mit Farbwarnfolie vorkommen, dass das Ruder hinter der Drehachse schwerer wird. Dann erhöht sich das Ruderrestmoment. Bei der Flatterrechnung wird die Dimensionierung des Rudermassenausgleichs mit einem gewissen Spielraum versehen, so dass sich der Ruderschwerpunkt durchaus etwas nach hinten verschieben darf. Die entscheidende Kennzahl hierfür ist das Ruderrestmoment. Die erlaubten Grenzen für diesen Wert sind für jedes einzelne Ruder im Wartungshandbuch des Flugzeugs vermerkt.

Dieses kann relativ einfach gemessen werden, indem zunächst das Ruder ausgebaut wird. Anschließend wird es an den Ruderlagern drehbar aufgelegt. An der Endleiste wird das Ruder dann auf eine genaue Briefwaage gelegt und die Gewichtskraft gemessen. Mit einem Messschieber wird der Abstand vom Auflagepunkt der Waage zur Ruderachse bestimmt. Das Ruderrestmoment ergibt sich dann aus der Masse des Ruders mal dem Schwerpunktabstand von der Drehachse.

Ist das Ruderrestmoment zu hoch, kann gegebenenfalls zusätzliche Ausgleichsmasse am Ruder angebracht werden. Allerdings sind meistens auch Höchstmassen für die einzelnen Ruder festgelegt. Werden diese überschritten, kann man versuchen, den Lack herunterzuschleifen und nochmals dünner zu lackieren. Oder man kauft gleich ein neues Ruder beim Hersteller.

Bei größeren Reparaturen ist es nicht nur aus Gründen der Festigkeit wichtig, diese fachmännisch durchzuführen. Wenn durch eine unsaubere Reparatur die Struktur wesentlich steifer wird oder an Steifigkeit verliert, kann dies negative Auswirkungen auf das Flatterverhalten haben.

Im Übrigen tritt Flattern nicht nur bei Flugzeugen auf. Auch im Hochbau gibt es aeroelastische Effekte. So ist zum Beispiel die Tacoma Narrows Bridge im Jahr 1940 nach nur vier Monaten im Betrieb durch windangeregte aeroelastische Torsionsschwingungen eingestürzt.

In der Luftfahrt betrifft das Phänomen Flattern im Entwicklungs- und Zulassungsprozess hauptsächlich die Ingenieure, die das Flugzeug in die Luft bringen wollen. Wir als Piloten müssen hinsichtlich Flattern vorwiegend bedenken, dass die Betriebsgrenzen des Flugzeuges eingehalten werden. Aber auch beim beabsichtigten oder unbeabsichtigten Flug in Vereisungsbedingungen sowie durch unsachgemäße Reparaturen oder Änderungen an der Flugzeugzelle steigt die Flattergefahr.