Grundlagenarbeit

Sinn der „Luftarbeit“ ist zweierlei: Einerseits lernt der Pilot, während eines Airwork-Manövers alle wichtigen Parameter (Geschwindigkeit, Höhe, Richtung) innerhalb eines eng definierten Bereichs zu halten und somit das Flugzeug präzise zu steuern. Andererseits macht man sich auch mit dem Flugverhalten des Flugzeugs an den Grenzen des normalen Betriebsbereiches vertraut. Hinzu kommt bei den Übungen zum Strömungsabriss, dass man lernt, kritische Situationen früh-zeitig zu erkennen und einen „echten“, unbeabsichtigten Strömungsabriss zu vermeiden. Airwork ist deshalb nicht nur innerhalb der Grundschulung sinnvoll, sondern beispielsweise auch beim Vertrautmachen mit einem neuen Flugzeugmuster oder nach längerer fliegerischer Abstinenz.

Airwork ist Bestandteil des Prüfungsfluges zum Erwerb des LAPL oder PPL. Wie üblich handhabt jede Landesluftfahrtbehörde die Prüfungen etwas anders, auch Prüfer haben ihre individuellen Schwerpunkte. Ein guter Anhaltspunkt für das Prüfungsprogramm in puncto Airwork sind jedoch die EASA-Empfehlungen zu FCL.125 (LAPL(A)) beziehungsweise FCL.235 (PPL(A)) im Dokument „Acceptable Means of Compliance“ (AMC 1) zur EU-Verordnung 1178/2011. Demnach werden vom Prüfling neben dem Geradeausflug saubere Steig- und Sinkflüge im Geradeaus- und Kurvenflug, Kurven mit 30 und 45 Grad Querneigung nach links und rechts sowie die Annäherung an den überzogenen Flugzustand in verschiedenen Konfigurationen erwartet.

Grundvoraussetzung für sicheres Airwork sind eine ausreichende Flughöhe von mindestens 3000 Fuß über Grund sowie ein verkehrsfreier Luftraum. Vollkreise als Clearing Turns zur visuellen Prüfung auf eine freie Umgebung vor jeder Übung sind empfehlenswert. Um auf sich aufmerksam zu machen, kann der Landescheinwerfer benutzt werden. Eine Meldung auf der Platzfrequenz über die eigenen Absichten schadet ebenso wenig.

Da die Airwork-Manöver die Aufmerksamkeit des Piloten stark binden, sollte bestenfalls eine zweite Person zur Luftraumbeobachtung an Bord sein. Handelt es sich dabei um einen erfahrenen Piloten oder – noch besser – um einen Fluglehrer, erhöhen die Tipps des Mitfliegers den Lernerfolg. Mit einem kurzen Briefing hinsichtlich Ablauf, zu fliegenden Geschwindigkeiten und Recovery-Manövern wird der Mitflieger direkt miteinbezogen.

Steig- und Sinkflüge

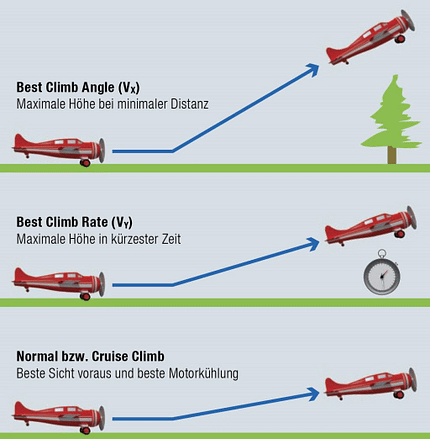

Steigflüge im Geradeausflug können mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erfolgen; für das beste Steigen im Hinblick auf den Steigwinkel oder die Steigrate gibt es die charakteristischen Geschwindigkeiten VX und VY. Die sollte ein Pilot nicht nur kennen, sondern auch einhalten können. Da sich VX und VY im niedrigen Geschwindigkeitsbereich befinden, ist es im Zweifel besser, sie um ein paar Knoten zu überstatt zu unterschreiten.

Beim Einleiten des Steigfluges wird zuerst die Motorleistung auf Steigleistung erhöht und dann die Längsneigung angepasst und ausgetrimmt; beim Sinkflug wird hingegen die Nase nach unten genommen und dann fast zeitgleich die Leistung angepasst, um ein Überschreiten der Manövergeschwindigkeit oder der maximalen Drehzahl zu vermeiden.

Für den Übergang in den Reiseflug gilt immer die gleiche Reihenfolge: Längsneigung, Leistung, Trimmung. Für den richtigen Zeitpunkt gibt es die Zehn-Prozent-Regel: Beträgt die Steigrate beispielsweise 500 Fuß pro Minute, so beginnt man 50 Fuß vor Erreichen der geplanten Flughöhe mit dem Übergang in den Reiseflug.

Im Kurvenflug zeichnen sich saubere Steig- und Sinkflüge durch das Einhalten konstanter Flugparameter aus: Steig- beziehungsweise Sinkrate, Geschwindigkeit und Drehrate sollen während des gesamten Manövers nur minimal schwanken. Um dies zu erreichen, sind zusätzlich zur Luftraumbeobachtung ein konstanter Scan aller Instrumente und der Abgleich mit dem Horizontbild nötig.

Eine Übung hierzu könnte sein: Ändere deine Richtung um 90 Grad und gleichzeitig deine Flughöhe um 500 Fuß. Dies bedeutet bei einer Steigrate von 500 Fuß pro Minute eine Drehung der Kompassrose im Kreiselkompass um 90 Grad, der Zeiger im Höhenmesser bewegt sich in der gleichen Zeit um 180 Grad. Checkt man alle 100 Fuß die Richtung, sollte sich der Steuerkurs idealerweise um 18 Grad geändert haben – 20 Grad tun es aber zur Vereinfachung auch. Ist die Abweichung wesentlich größer, ist die Drehrate zu groß, die Querneigung muss reduziert werden. Umgekehrt: Ändert sich der Steuerkurs weniger als die Höhe, muss entweder die Steig- oder die Sinkrate reduziert oder die Drehrate vergrößert werden. Ein zusätzlicher Cross Check erfolgt bei der Hälfte, nach 250 Fuß sollte sich der Steuerkurs um 45 Grad verändert haben.

Steilkurven

Als Vorübung für Steilkurven dienen Vollkreise mit einer Querneigung von 30 Grad. Dabei wird die Höhe gehalten, was ein deutliches Ziehen am Höhensteuer erfordert. Die Geschwindigkeit sollte sich hierbei nicht wesentlich ändern. Das dabei entstehende Horizontbild sollte die Grenze dessen darstellen, was im normalen Flugbetrieb notwendig ist.

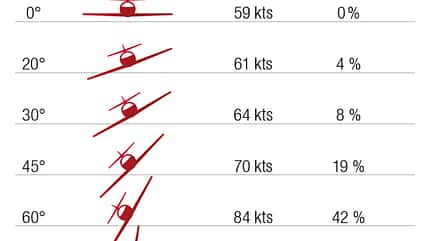

Steilkurven (Steep Turns) werden als Vollkreise mit einer Querlage von 45 Grad geflogen. Dabei werden Höhe und Geschwindigkeit gehalten – in Prüfungsflügen liegt die Toleranz hier bei +/− 150 Fuß beziehungsweise +/− 15 Knoten.

Das Einleiten einer Steilkurve beginnt wie eine normale Kurve. Als Ausgangsgeschwindigkeit wählt man einen Wert, der genügend Puffer zur Abrissgeschwindigkeit bietet, denn mit zunehmender Querneigung erhöht sich diese um ein Vielfaches – bei 45 Grad um rund 20 Prozent! 90 Knoten sind für klassische Schulflugzeuge ein guter Wert. Wichtig ist, sich den Ausgangssteuerkurs oder ein Landschaftsmerkmal voraus zu merken und den Heading Bug zu setzen, um den Vollkreis zum richtigen Zeitpunkt zu beenden; die Toleranz beträgt hier +/−10 Grad.

Spätestens beim Erreichen einer Querlage von 30 Grad macht sich der Auftriebsverlust im Kurvenflug bemerkbar. Um die Höhe zu halten, muss dementsprechend das Höhenruder immer stärker gezogen und die Motorleistung um etwa 100 bis 200 RPM leicht erhöht werden. Der notwendige Zug am Höhensteuer ist bei 45 Grad ist bisweilen enorm, soll aber nicht weggetrimmt werden. Das Lastvielfache beträgt in dieser Fluglage spürbare 1,4 g.

Um das Flugzeug innerhalb der Parameter zu steuern, ist ein konstanter Blickwechsel zwischen künstlichem Horizont, Fahrtmesser, Höhenmesser beziehungsweise Variometer und Kurskreisel notwendig. Die Querlage wird aber primär anhand des Horizontbildes gehalten, dadurch ist auch der Luftraum-Scan gewährleistet. Abweichungen von der Flughöhe werden durch veränderten Höhenruderausschlag korrigiert, Abweichungen der Geschwindigkeit durch Anpassung der Motorleistung. Große Abweichungen verlangen ebenso große Korrekturen, leichte Abweichungen werden mit geringen Steuerausschlägen beziehungsweise Anpassungen der Leistung korrigiert.

Dabei ist immer wieder der Cross Check zwischen den einzelnen Werten wichtig: Ist beispielsweise die Flughöhe zu niedrig, gleichzeitig aber die Geschwindigkeit zu hoch, genügt eine Anpassung der Längsneigung, um beide Parameter wieder einzufangen. Ist die Höhe zu gering und die Geschwindigkeit korrekt, muss zusätzlich zur Pitch-Korrektur auch Gas nachgeschoben werden. Wird der Höhenverlust bei hoher Querneigung nicht zügig reduziert, kann die Sinkrate stark zunehmen – dies lässt sich nur durch Verringerung der Querneigung erreichen. Reines Ziehen am Steuerknüppel kann sonst zu einem Spiralsturz führen.

Das Ausleiten der Steilkurve erfolgt gemäß der Faustformel „Schräglage durch drei“: Bei 45 Grad Querneigung wird 15 Grad vor Erreichen des Ausgangskurses die Querlage wieder gleichmäßig reduziert; beim Erreichen des Anfangssteuerkurses fliegt man wieder geradeaus. Der Zug am Höhensteuer lässt nach, die Motorleistung kann verringert werden. Der Geradeausflug soll beim Erreichen des Ausgangskurses erreicht sein. Bei ruhiger Luft erkennt man einen gut geflogenen Steep Turn daran, dass man kurz vor Ende seine eigenen Propellerwirbel durchfliegt.

Zur Übung „Steilflugkurven“ gehört auch das Erkennen eines durch den Fluglehrer eingeleiteten Spiralsturzes. Auf Kommando muss dieser Zustand ausgeleitet werden: Leistung reduzieren, Querneigung korrigieren und sanft abfangen.

Strömungsabriss − Mut zum Langsamflug

Die Annäherung an den überzogenen Flugzustand ist Bestandteil von Ausbildung, Prüfungsflügen und Auffrischungsschulungen. Das Erkennen des drohenden Strömungsabrisses und die entsprechenden Gegenmaßnahmen sind jedoch nicht nur eine Behördenforderung, sondern in erster Linie überlebenswichtig.

Die Stallübungen gehören zum Training und in jedes Prüfungsprogramm, auch wenn jeder Prüfer seinen eigenen Schwerpunkt setzt. Laut EASA-Empfehlungen zu FCL.125 (LAPL(A)) beziehungsweise FCL.235 (PPL(A)) im Dokument „Acceptable Means of Compliance“ (AMC 1) zur EUVerordnung 1178/2011 muss der Flugschüler jedoch mindestens drei Übungen zum überzogenen Flugzustand in verschiedenen Konfgurationen durchfliegen.

Eine Vorübung zur Annäherung an die Überziehgeschwindigkeit ist zunächst der Geradeausflug etwa fünf Knoten oberhalb der jeweiligen Abrissgeschwindigkeit ohne und mit voll ausgefahrenen Klappen sowie der Kurvenflug im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Je langsamer das Flugzeug fliegt, desto geringer muss dabei die Querneigung sein, da die Überziehgeschwindigkeit im Kurvenflug steigt. Angesichts der Tatsache, dass man im niedrigen Drehzahlbereich operiert, ist die Vergaservorwärmung zu berücksichtigen.

Die Übung „Annäherung an den überzogenen Flugzustand“ erfolgt gemäß Prüfungsvorgaben in unterschiedlichen Konfgurationen: im Reiseflug, im gekurvten Sinkflug in Anflugkonfguration sowie in Landekonfguration. Zusätzlich kann auch noch ein „Departure Stall“ im Steigflug gefordert sein.

Erkennen und reagieren

Alle Übungen sollen letztlich das Erkennen der ersten Anzeichen eines Strömungsabrisses in verschiedenen Flugsituationen schulen. Prinzipiell gilt, dass ein überzogener Flugzustand schon beim ersten Anzeichen ausgeleitet werden soll. Auch das Verlassen des grünen oder weißen Fahrtmesserbereiches sollte zu einem Recovery-Manöver führen. Dennoch ist es in der Ausbildung unerlässlich, dass das Verhalten des Flugzeuges im „echten“ Stall in ausreichender Höhe zumindest vom Fluglehrer demonstriert wird, damit der Flugschüler einen Eindruck bekommt, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreift.

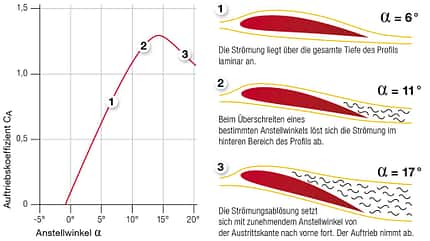

Die erste Annäherung an den Strömungsabriss im Reiseflug erfolgt beim Geradeausfliegen mit eingefahrenen Landeklappen. Die Motorleistung wird gedrosselt, die Flughöhe gehalten. Vergaservorwärmung nicht vergessen! Je langsamer das Flugzeug fliegt, desto größer wird der notwendige Höhenruderausschlag. Zu schnelles Ziehen kann einen früheren Strömungsabriss bei sehr hohem Anstellwinkel hervorrufen, hier ist Feingefühl gefragt.

Die Flugrichtung wird durch das Fixieren eines Bodenmerkmals oder einer Wolke mit feinfühligem Quer- und Seitenrudereinsatz gehalten und mit dem Kurskreisel abgeglichen. Achtung: Große Ausschläge im Langsamflug können einen Strömungsabriss begünstigen, zum Beispiel durch das Phänomen der Ruderumkehrwirkung!

Sobald das Flugzeug die ersten Anzeichen des Strömungsabrisses zeigt, wird ausgeleitet – dabei gilt die Reihenfolge „Pitch – Power – Bank“. Oberstes Ziel ist also die Verringerung des Anstellwinkels durch Reduzierung der Längsneigung, der Horizont darf dabei durchaus deutlich unter 0 Grad gehen. Danach folgt die zügige Leistungserhöhung auf Vollgas, wobei auf jeden Fall das aufbäumende Moment des Motors sowie die Auswirkungen des Propellerstrahls, der eine Drehung um die Hochachse verursacht, berücksichtigt werden müssen. Die Vergaservorwärmung wird ausgeschaltet, um die volle Leistung zu erhalten. Sobald die Geschwindigkeit wieder zunimmt und die Anzeichen für den Strömungsabriss verschwunden sind, wird die Querneigung auf Null reduziert. Eine reine Leistungserhöhung ohne Anstellwinkeländerung wird den Strömungsabriss in der Regel nicht oder nur verzögert beenden.

Während des gesamten Verfahrens soll der Höhenverlust so gering wie möglich sein. Sobald sich die Nadel des Fahrtmessers wieder im grünen Bereich befndet, wird deshalb die Nase wieder nach oben genommen, um den Sinkflug zu stoppen. Danach kehrt man wieder in die Ausgangsfluglage mit vorheriger Höhe und Geschwindigkeit zurück.

Abkippen in der Kurve

Die Annäherung an den überzogenen Flugzustand in Anflugkonfguration und vor allem das Recovery-Manöver sind wesentlich komplexer. Einerseits sind die ausgefahrenen Landeklappen zu berücksichtigen, andererseits fndet das Manöver im Kurvenflug statt. Simuliert wird hier die Endanflugkurve, in der Flugzeuge in der Praxis tatsächlich viel zu oft in den Strömungsabriss geraten – nicht selten mit tödlichem Ausgang.

Die Ausgangsgeschwindigkeit ist nun die unter aktuellen Bedingungen normale Anfluggeschwindigkeit mit Landeklappen in „Approach“-Stellung. Sie wird im Geradeausflug mit entsprechend reduzierter Leistung, gesetzten Klappen und ausgefahrenem Fahrwerk ausgetrimmt. Ist die Geschwindigkeit erreicht, wird eine Sinkflugkurve mit 20 bis 30 Grad Querneigung eingeleitet. Beim Erreichen einer vorher festgelegten Höhe – etwa 200 Fuß unterhalb der Ausgangshöhe – wird diese über das Höhensteuer gehalten, ohne Gas nachzuschieben. So kommt es zum Fahrtabbau und letztendlich zum Auftreten der Überziehwarnung. Bis dahin wird die Querneigung beibehalten.

Das Prinzip zum Ausleiten bleibt gleich: Pitch – Power – Bank; das Ganze wieder mit Vollgas, Vergaservorwärmung aus, minimalem Höhenverlust und zügigen, aber dennoch vorsichtigen Ruderausschlägen. Sobald der überzogene Flugzustand ausgeleitet und eine Beschleunigung festzustellen ist, werden das Fahrwerk und die Klappen stufenweise eingefahren, dabei orientiert man sich am Ablauf des Steigfluges nach dem Start. Gestiegen wird allerdings nur zurück auf die Ausgangshöhe. Ist diese noch vor dem Einfahren der

Klappen erreicht, muss man darauf achten, diese rechtzeitig innerhalb des weißen Fahrtmesserbereiches einzufahren.

Überziehen beim Landen

Der überzogene Flugzustand in Landekonfguration mit ausgefahrenem Fahrwerk wird ähnlich erflogen – allerdings stehen dabei die Klappen in voller Landestellung, und es gibt keinen Kurvenflug. Ausgangsgeschwindigkeit ist hier die für die aktuellen Bedingungen gültige Endanfluggeschwindigkeit, für die das Flugzeug ausgetrimmt wird. Dann beginnt wiederum ein Sinkflug bis zu einer festgelegten Höhe, die dann ohne Leistungsänderung zu halten versucht wird.

Wieder erfolgt das Ausleiten nach bekanntem Muster beim Auftreten der ersten Anzeichen für den Strömungsabriss: Nase runter, Vollgas, Flächen waagerecht. Da der Widerstand aufgrund der voll ausgefahrenen Klappen höher ist, muss auch mit einem langsameren Geschwindigkeitsaufbau gerechnet werden – umso wichtiger ist die Verringerung des Anstellwinkels. Die restliche Recovery läuft wie bei den anderen Übungen ab.

Stall nach dem Start

Der „Departure Stall“ mit Klappen auf Startstellung und Vollgas ist laut AMC nicht vorgesehen, komplettiert aber die realistischen Situationen, die zu einem Strömungsabriss führen können – dazu gehört auch das Überziehen im Steigflug oder nach dem Durchstarten. Als Vorbereitung werden im Geradeausflug die Klappen auf Startstellung gesetzt und das Flugzeug auf VY, die Geschwindigkeit für die beste Steigrate, ausgetrimmt. Dann wird die Leistung auf Startleistung – Vollgas – erhöht und ein 20-Grad-Steigflug eingeleitet.

Treten die ersten Anzeichen für einen Strömungsabriss auf, erfolgt das Ausleiten. Die Nase muss deutlich nach unten gedrückt werden, um wieder Fahrt aufzuholen. Mit Vollgas und ab dem grünen Fahrtmesserbereich ohne Querneigung wird der Höhenverlust minimiert, erst dann werden die Klappen eingefahren.

Sowohl die Übungen zum Strömungsabriss als auch die anderen Airwork-Bestandteile mögen in der Ausbildung lästig und in Auffrischungsschulungen als Routine erscheinen. Airwork ist jedoch viel mehr: Es ist die Grundlage für das Beherrschen eines jeden Luftfahrzeugs und sollte allen Piloten in Fleisch und Blut übergehen.