Wer heute nach Sichtflugregeln unterwegs ist, fliegt nur selten noch nach bodengebundenen Funkfeuern. VORs werden allenfalls als GPS-Wegpunkte genutzt, Strecken-NDBs verschwinden ohnehin zusehends. Viele Knotenpunkte, auf die sich früher der VFR-Verkehr konzentrierte, fallen damit weg. Das entzerrt den Verkehr und macht das Fliegen sicherer. Auch IFR-Strecken werden heute weitgehend über Flächennavigations-Wegpunkte ausgesteckt.

Was für Streckenflüge Standard ist, beginnt sich bei den Anflugverfahren erst durchzusetzen. Im Bereich der Allgemeinen Luftfahrt verspricht dabei gerade die Nutzung der Satellitennavigation entscheidende Vorteile bei der IFR-Anbindung von kleineren Flugplätzen. Mit dem satellitengestützten Korrektursystem SBAS (Satellite-Based Augmentation System) auf Basis von EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) werden Anflüge bis hinunter zu einem Minimum möglich, das bisher nur mit einer aufwendigen und teuren ILS-Anlage erreicht werden konnte. Für ein vergleichbares ILS-System nach CAT I müsste ein Landeplatz jedenfalls mehrere hunderttausend Euro pro Jahr ausgeben.

Mit EGNOS hochpräzise GPS-Navigation

EGNOS korrigiert auf dem „alten Kontinent“ system- und atmosphärisch bedingte Einschränkungen der Satellitennavigation. Über fest installierte Bodeneinrichtungen, deren exakte Position bekannt ist, werden die aktuellen Fehler des Systems ermittelt. Über geostationäre Satelliten gelangen die Korrekturdaten dann auf der L1-Frequenz der Navigationssatelliten an die Empfänger im Flugzeug. Wird die Korrekturinformation genutzt, erreicht die Navigation ein sehr hohes Präzisionsniveau. Mit EGNOS steigt die Positionsgenauigkeit von etwa zehn Meter auf unter einen Meter.

In den USA sind SBAS-Verfahren schon flächendeckend auf der Basis des zu EGNOS kompatiblen WAAS eingeführt, und das mit Minima, die denen von ILS-Verfahren entsprechen. Deutschland hinkt in der Ausnutzung dieser hohen Präzision für Anflüge bis hinunter auf Decision Altitudes wie beim Instrumentenlandesystem ILS noch hinterher.

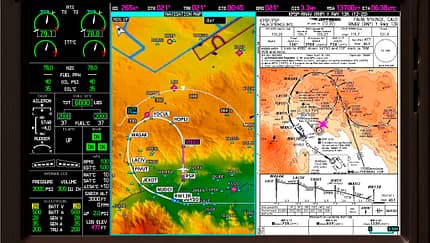

Fliegen lassen sich solche LPV-Anflüge (Localiser Performance with Vertical Guidance) mit den üblichen Cockpitanzeigen wie ein ILS-Approach. Auf dem bekannten Kreuzzeigerinstrument werden die Abweichungen vom Anflugkurs und dem innerhalb des Cockpitinstruments berechneten Gleitpfad dargestellt.

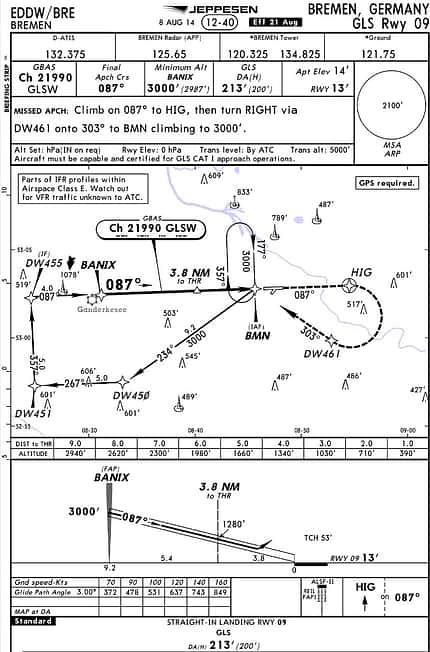

Einen Eindruck von den Möglichkeiten dieses Verfahrens geben die in Deutschland an einigen großen Flughäfen eingeführten GBAS-gestützten Verfahren. Während mit SBAS eine ganze Region mit Korrektursignalen für eine hochgenaue GPS-Navigation versorgt wird, ist das GBAS (Ground-Based Augmentation System) über die am Flughafen stationierte Bodenstation nur im näheren Umfeld verfügbar. Da hier die Korrektursignale nicht wie beim SBAS über Navigationssatelliten ausgestrahlt werden, ist auch ein spezieller Empfänger an Bord erforderlich.

Eine Vorreiterrolle bei der Einführung solcher GBAS basierter Anflugverfahren hatte der Flughafen Bremen übernommen. Dank dieses bodengestützten Differential-GPS zur Erhöhung der Genauigkeit liegt die Entscheidungshöhe für den GLS-Anflug (GBAS Landing System) auf die 09 bei 200 Fuß über Grund!

Verbreitet finden sich heute dagegen erst GPS-Anflugverfahren ohne vertikale Führung beziehungsweise solche mit vertikaler Führung auf barometrischer Basis, die wiederum eine komplexe Bordavionik erfordern. Die wenigen LPV-Verfahren haben weitgehend Minima, die deutlich über denen eines ILS-Verfahrens liegen. In Schwäbisch Hall (EDTY) liegt die Decision Height bei 300 Fuß, in Straubing bei 580 Fuß. Die Minima von Anflügen ohne vertikale Führung liegen noch einmal höher, entsprechen weitgehend denen von NDB-Anflügen. Diese GPS-Anflugverfahren kommen damit eher einem Wolkendurchstoßverfahren gleich.

Mit GPS einfacher und sicherer anfliegen

Gegenüber einem NDB-Anflug lassen sich diese GPS-Approaches immerhin einfacher präzise fliegen und bieten mehr Sicherheit. Bei Nutzung eines SBAS-fähigen GPS-Systems wie zum Beispiel dem Garmin GTN 750 erscheint zudem nicht nur die laterale Ablage auf dem gewohnten Kreuzzeigerinstrument, auch die vertikale Ablage wird angezeigt. Der permanente Abgleich von Soll- und Ist-Höhe in den üblichen Entfernungsschritten wird damit unterstützt.

Allerdings erfordern schon diese einfachen Stand-alone RNAV-(GPS-)Approaches eine gründliche Auseinandersetzung mit den Besonderheiten und Beschränkungen der Verfahren sowie der Handhabung und Interpretation der Bordgeräte und ihrer Anzeigen. Die Einweisung kann durch einen Fluglehrer oder Einweisungsberechtigten erfolgen, der sie mit einem Eintrag ins Flugbuch bestätigt.

Auch mit den konventionellen Anzeigen ist beim GPS-Approach manches anders. Werden die Anzeigen des GPS auf das Kreuzzeigerinstrument aufgeschaltet, erzeugen sie dort eine andere horizontale und vertikale Ablage als bei einem Instrumentenflug mit Hilfe von bodengebundenen Funkanlagen. Erst beim LPV-Verfahren erfolgt die Anzeige der lateralen Ablagen als Winkelablage, ansonsten geschieht das GPS-üblich bezogen auf das Längenmaß der Nautischen Meile. Die Entfernungsangaben beim GPS-Approach beziehen sich auch nicht wie beim ILS auf ein DME, das irgendwo im Flughafengelände steht, sondern auf die Schwelle oder den Anfang der Landebahn.

Wie bei bodengestützten Systemen kann es auch in der Satellitennavigation mit ihrer mittlerweile sehr hohen Zuverlässigkeit zu Störungen kommen. So kann der Signalempfang zeitweise aussetzen oder in bestimmten Gebieten gestört sein. Sind solche Fälle vorhersehbar, wird per NOTAM darauf hingewiesen. Der GPS-Empfänger überprüft seinerseits permanent im Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) die Signalstärke, Systemverfügbarkeit und Genauigkeit des Systems. Kommt es zu Störungen und ist die erforderliche Integrität nicht mehr vollständig gegeben, warnen die Geräte.

Für das RAIM ist der Empfang bestimmter Satelliten erforderlich. Bei ungünstigen Satellitenkonstellationen kann es dazu kommen, dass kein RAIM möglich ist. Diese meist kurzzeitigen und lokalen Ausfälle werden für die einzelnen Flughäfen berechnet und im NOTAM veröffentlicht. In solchen Situationen können die GPS-Anflugverfahren nicht genutzt werden. Das ist in jedem Fall vor Antritt eines Fluges zu berücksichtigen.

aerokurier Ausgabe 03/2015