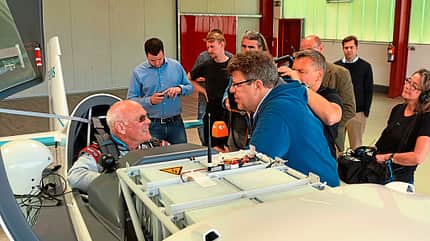

Am Steuerknüppel der 330 EL saß hinter zwei riesigen Akku-Stacks natürlich Walter Extra selbst. Der Kunstflug-Meister und Flugzeugbauer bezeichnete das Ereignis vor einem Pulk von Presse- und Fernsehleuten auf dem Flugplatz Dinslaken Schwarze Heide als einen Entwicklungsschritt, der in der eher konservativen Luftfahrtindustrie höchstens alle 20 bis 30 Jahre vorkomme. Der Antrieb seiner Maschine war ein von Siemens neu entwickelter Radialflussmotor mit Kupferspulen, der es bei einem Gewicht von nur 50 Kilogramm auf eine Dauerleistung von 260 Kilowatt bringt – und damit dem sonst in den 330er Extras verbauten AEIO580 mehr als ebenbürtig ist.

Der Lycoming-Antrieb bringt schon „nackig“ das Vierfache des Siemens SP260D auf die Waage, mit Pumpen und Aggregaten kommt er fast auf das Gewicht der beiden vor und hinter dem Brandschott eingebauten Akku-Stacks. Die hatten nach dem zehnminütigen Elektroflug noch eine Restladung von 40 Prozent. Stellt man jeweils die Motormassen und deren erforderliche „Tankgewichte“ für solche kürzeren Flüge gegenüber, ist mit der Flugpremiere am 4. Juli der Nachweis erbracht, dass der erprobte Siemens-Motor eine geeignete Basis darstellt, die Elektrofliegerei zu der mit Verbrennungsmotoren aufschließen zu lassen. Das alternative Aggregat flöge sich auch wie „ein ganz normaler Benzinmotor“, so Walter Extra, den besonders dessen spontane Leistungsentfaltung begeisterte. Sehr zufrieden war der Kunstflugpilot auch mit der Zusammenarbeit mit Siemens und der EASA. Dass es zwischen seinem kleinen mittelständischen Unternehmen und einem Großkonzern so gut funktioniere, habe er nicht erwartet. Und in Richtung der Kölner Agentur gewandt, bezeichnete er sich als „überzeugten Europäer“.

Top-Engagement aller Beteiligten

Die europäische Flugsicherheitsagentur hatte den Prototyp unkompliziert eigens für die Vorführung auch abseits normaler Fluglagen freigegeben und den Extra-Musterbetreuer Dr. Maximilian Maas nach Hünxe entsandt. Auch die Entwickler von Siemens waren mit der Premiere – erst wenige Tage zuvor war Generalprobe –, hochzufrieden. Das Unternehmen hatte bereits vorab ein Gemeinschaftsprojekt mit Airbus im dreistelligen Millionen-Euro-Umfang zur Entwicklung hybridelektrisch betriebener Verkehrsflugzeuge vereinbart. „Das Ziel ist, 60- bis 100-sitzige Flugzeuge im Jahr 2030 mit Reichweiten von 1000 Kilometern zu haben“, sagte der Siemens-Entwicklungschef für elektrische Flugantriebe, Frank Anton. Dem sei man, so der promovierte Physiker mit Pilotenlizenz, nun ein großes Stück näher gekommen.

Zwar arbeite man für entsprechende Antriebe statt mit Kupfer mit der Supraleitertechnologie, aber schon der mit der Extra in der Erprobung befindliche SP260D eigne sich als Basis, das ganze Spektrum der CS-23-Flugzeuge abzudecken: „Wir können diesen Motor problemlos noch ums Vierfache verlängern, um auf eine Dauerleistung von einem Megawatt zu kommen.“ Damit wüchse der „Kochtopf“ auf eine axiale Tiefe von nur etwas mehr als einem halben Meter bei einer Antriebsleistung, die auch bei mehrmotorigen CS-23-Turboprops Standard sei. Nur die Speisung müsse wegen heutiger Batteriegewichte dann, wie für die bis 2030 geplante Verkehrsfliegerei, über einen Generator erfolgen.

Der wäre in der Zelle der Flugzeuge neuer Generationen unterzubringen. Gut für Fluglärm und Leistung: Im Rumpf lässt sich ein Generator, gleich welcher Art, besser isolieren als außen am Flugzeug. Und die geringeren Abmessungen neuer Motoren hinter den Luftschrauben würden deren Wirkung weniger stören.

Technische Daten

Daten D-EPWR

Flugdauer: max. 20 min

Spannweite: 8,00 m

Flügelfläche: 10,7 qm

Gewicht: ca. 1000 kg

Länge: 7,50 m

Höhe: 2,60 m

Lastvielfache: 4 g (definiert)

Vmax: 180 kts (definiert)

Daten SP260D:

Typ: Radialflussmotor

Dauerleistung: 260 kW Dauerdrehzahl: 2500 rpm

Dauerdrehmoment: 1000 Nm Wirkungsgrad: 95 %

Spannung: 580 V

Batterien: Lithium-Polymer-Akkumulatoren von Pipistrel

Batteriegewicht: 2 x 150 kg

aerokurier Ausgabe 08/2016