Holpriger Start ins Flugzeugleben

Auf dem ersten größeren Ausflug mit der gerade fertig gebauten Jodel D185 geschieht das Unfassbare: Beim Abrollen von der Piste löst sich die Spornradverriegelung, das UL lässt sich nicht mehr steuern. Der beherzte Griff an den Bremshebel baut gleich so viel Druck auf, dass sich die Hydraulikflüssigkeit auf der Hose des Piloten wiederfindet. Was nun folgt, ist ein Unglück mit Ansage: In Zeitlupe muss Pilot und Erbauer Werner Heckmann mit ansehen, wie sein Flugzeug schnurstracks auf ein Bahnmarkierungsschild zurollt. Dieses schneidet die Bespannung im unteren Tragflügel ein, der Pfosten bohrt sich in den Holmkasten. An Rückflug ist nicht mehr zu denken.

Ort des Geschehens ist ausgerechnet das OUV-Jahrestreffen 2011 in Offenburg. Dort will Werner Heckmann – stolz wie Oskar auf sein neues Schmuckstück – die Jodel D185 präsentieren. 3000 Arbeitsstunden, verteilt auf fünf Jahre, stecken in dem Holztiefdecker mit dem markanten Jodel-Knickflügel.

Rückblickend nimmt der ehemalige Mathematik- und Physiklehrer die Sache mit einer gesunden Portion Pfälzer Humor: „Die nächsten drei Tage verbrachte ich überwiegend in horizontaler Lage auf einem Rollbrett unter dem Tragflügel. Nicht das Missgeschick selbst, sondern die über meinem Kopf produzierten Späne trieben mir die Tränen in die Augen.“ Den zweiten Preis für die exzellente Bauausführung der kleinen Jodel bekommt er nun erst recht: „Den Juroren bot sich die seltene Gelegenheit, ein fertiges Flugzeug bis in den Holmkasten hinein zu begutachten.“ Mit den Besuchern entsteht bei dieser Gelegenheit so manch konstruktives Gespräch über die Vorzüge der Holzbauweise.

Dass ihn Episoden wie diese nicht aus der Bahn werfen, verwundert kaum: Werner Heckmann ist Flugzeugbauer mit Leib und Seele. „Das liegt in unserer Schreinerfamilie. Schon mein Großvater baute Flugzeuge im Krieg, und mein Vater war Modellbauer.“

Vielfach ausgezeichneter Selbstbauer

Auf dem Segelfluggelände Quirnheimer Berg bei Grünstadt ist der Name Heckmann denn auch eine feste Größe. 1975 macht er hier seine ersten fliegerischen Hüpfer. Seit 30 Jahren ist er Werkstattleiter. Wenn er nicht mit seinem UL unterwegs ist, dreht er gerne eine Runde im Segelflugzeug.

Werner Heckmanns Karriere als Selbstbauer beginnt in den frühen 1980er Jahren mit dem Bau einer AN-20, einem Vorläufer des Motorseglers Piccolo. Später folgt der Bau eines ULF-2, der von einem Motor aus einem Citroën Visa angetrieben wird. „Für den Motor habe ich damals 50 Mark bezahlt.“ Heckmann widmet sich außerdem dem Wiederaufbau verunfallter Segelflugzeuge wie Ka 6 oder Astir.

Für seine exzellente Arbeit erhält er immer wieder Preise – etwa für den ULF-2. „Den habe ich beim Besuch des RSA-Treffens in Chambly bloß abgestellt. Am Abend bekam ich dann einen Pokal für die gute Bauausführung in die Hand gedrückt.“

Auch Rückschläge gehören dann und wann dazu. „Bei der AN-20 habe ich viel gelernt“, sagt er heute. So ging der Versuch, Composite-Bauteile im Wohnzimmer mit modifizierten Heizlüftern zu tempern, gründlich in die Hose. Später verzogen sich dann auch noch die Querruder in einer viel zu warmen Lackierkabine. „In solchen Momenten habe ich Werner zum ersten Mal weinen gesehen“, sagt seine Frau Loreta.

Die Jodel D185 ist eine Urlaubsliebe

Seine Leidenschaft für die Jodel D185 entdeckte Werner Heckmann vor etlichen Jahren während eines Frankreichurlaubs am Atlantik. Ihre genial einfache wie robuste Holzbauweise überzeugte ihn auf Anhieb. „Auf den OUV-Treffen sieht man ja überwiegend Van’s-Flugzeuge aus Metall. Es traut sich ja kaum einer ran an den Holzbau.“ Heckmann hingegen ist einer, der sich in dieser Disziplin bestens auskennt. Er erzählt von polnischen und litauischen Kiefern, von Birkenholz und von der Bedeutung der Jahresringe für die Materialfestigkeit.

Was ebenfalls für die Jodel spricht: „Mit ihr können wir auch mal zu zweit fliegen“, sagt der Pilot mit Blick auf seine Frau Loreta. Die unterstützt zwar die Bauleidenschaft ihres Mannes, sagt nach fünf Jahren Jodel-Bau aber auch: „Da muss das eine oder andere schon mal zurückstecken.“

2004 kauft Werner Heckmann einem Franzosen, der bereits mit dem Bau des Flugzeugs begonnen hat, einen Stapel Pläne im A0-Format und eine Ladung Holz ab – überwiegend Birke und Oregon Pine. Die bereits fertiggestellten Rohteile genügen Werner Heckmanns Ansprüchen allerdings nicht: „Das Leitwerk habe ich dem Verkäufer aus Colmar als Andenken überlassen.“ Zu Hause in der Pfalz sind die Bedingungen für den Bau perfekt. Die anstehende Pensionierung, eine große Garage und ein eigener Hallenplatz lassen das Mammutprojekt in einem freundlichen Licht erscheinen.

Einige Konstruktionsmerkmale von Jean Délémontez und Édouard Joly will Werner Heckmann so allerdings nicht hinnehmen. Da ist zum Beispiel der wenig elegante Übergang von den Querrudern zu den Klappen: Heckmann passt die beiden Elemente so an, dass ein stufenloser Übergang entsteht. Änderungen gibt’s auch bei der Haube: Statt auf einen der vorgesehenen Entwürfe zurückzugreifen, verwendet er die nach vorn öffnende Haube eines Falke-Motorseglers. Ein zusätzlicher Spantbogen hinter der Kabine ermöglicht die Befestigung. Von Anfang an stört ihn auch das kantige Pendelleitwerk der D185. Doch damit hat er seinen Frieden gemacht: „Das akzeptiere ich eben.“

Roman Weller macht die Schweißarbeiten

Beim Bau der D185 kann Heckmann sein Können voll ausspielen. Neben der Holzverarbeitung gilt es unter anderem, die Beschlagteile aus Metall zu fertigen: „Auch das ist kein Hexenwerk“, sagt er. Selbst das Fahrwerk, eine Metallkonstruktion mit Gummidämpfern, hat er selbst gebaut.

Lediglich bei den Schweißarbeiten lässt der Pfälzer lieber einen Spezialisten ran. Roman Weller, Urgestein der UL-Szene, schweißt den Motorträger und zaubert in seiner Werkstatt eine passende Abgasanlage.

Beim Motor fällt Heckmanns Wahl übrigens auf den Sauer S2100, ein 80 PS starker Boxer mit Direktantrieb und Luftkühlung. Für 7000 Euro bekommt er ein grundüberholtes Triebwerk direkt vom Hersteller. Nach inzwischen rund 60 Flugstunden hat sich der Motor als zuverlässiger Geselle erwiesen. Anfängliche Hustenanfälle stellt der Hersteller rasch mit ein paar Handgriffen am Vergaser ab.

Beim Propeller legt Werner Heckmann selbst Hand an. Aus Eschenholzleisten und Aerodux entsteht zunächst ein massiver Block. Mit Bandsäge, Oberfräse, Schablonen und Hilfsvorrichtungen bringt Heckmann das Holz in die gewünschte Form. „Ich habe mich halt vorher ein bisschen in die Propeller-Theorie eingearbeitet“, sagt der Naturwissenschaftler. Abschließend überzieht er das Bauteil mit einer Lage Gewebe und lackiert es. Nach dem statischen und dynamischen Wuchten gibt es eine kleine Sensation: „Der Propeller hat auf Anhieb perfekt zum Flugzeug gepasst!“

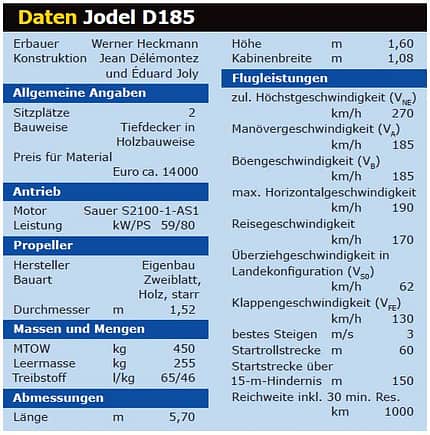

Oberste Priorität beim Bau hat stets das Gewicht. Leicht soll sie sein, die kleine Jodel. Um das zu erreichen, zerbricht sich Heckmann den Kopf über viele Details. Da ist zum Beispiel der Motor, der auch ohne Ölkühler über einen grundsoliden Temperaturhaushalt verfügt. Oder das Brandschott aus edlem Titan. Am Ende steht die französisch registrierte D185 mit 255 Kilogramm Leermasse auf der Waage, wenn auch ohne Rettungssystem – das ist nämlich bei französisch registrierten ULs nicht vorgeschrieben. Fast 200 Kilogramm Zuladung sind ein Wert, der sich sehen lassen kann. Das MTOW ist bei 450 Kilogramm erreicht.

Am 15. Mai 2011 um 16.36 Uhr UTC startet Heckmann zum 27-minütigen Erstflug rund um den Quirnheimer Berg. „Ich habe im Wesentlichen auf den Motorlauf gehört, die Instrumente überwacht und in sanften Ruderausschlägen die Steuerbarkeit nachgewiesen. Das mentale Erlebnis stellte sich erst hinterher ein.“

Bei unserem gemeinsamen Flug erweist sich die D185 als ausgewogenes UL mit rundum ausreichenden Flugleistungen. Bei einer Runde über die Pfalz pendelt sich der Fahrtmesser zwischen 150 und 160 km/h ein. Allenfalls um die Querachse könnte die D185 etwas stabiler sein – diese Eigenheit ist wohl dem Pendelruder geschuldet.

Mit seiner Jodel ist Werner Heckmann heute zufrieden, nicht nur handwerklich, sondern auch finanziell. Weniger als 15.000 Euro hat ihn sein nagelneues Flugzeug gekostet. Auf 7000 Euro beziffert er die Materialkosten, der Motor kommt auf weitere 7000 Euro. „So ein paar gebrauchte Instrumente hat man ja schließlich noch.“ Und was bringt die Zukunft? Werner Heckmann macht kein Geheimnis daraus, dass die D185 sicher nicht sein letztes Projekt gewesen sein wird.

Die Jodel-Reihe aus der Feder des Duos Jean Délémontez und Édouard Joly gilt als Wegbereiter der Sportfliegerei in Frankreich. Auch die D185 ist eine klassische Holzkonstruktion mit dem markanten Knickflügel. Das Selbstbau-UL ist in den späten 1990er Jahren aus der D18 hervorgegangen, die als Motorflugzeug ausgelegt ist. Um die bei ULs geforderte Mindestgeschwindigkeit von 65 km/h zu erreichen, hat sie einen tieferen Flügel mit größerer Fläche mit Klappen. Die Kabine der D185 ist acht Zentimeter breiter als die der D18.