Wie werde ich Pilot?

Der Weg ins Cockpit mag aus Sicht des Einsteigers kompliziert erscheinen. Wer Piloten nach dem Weg zum Flugschein befragt, der ist hinterher wahrscheinlich kaum schlauer als zuvor. Stichwörter wie JARFCL, Medical, Funksprechzeugnis, Sprachtest und nicht zuletzt die Zuverlässigkeitsüberprüfung sind Wortmonster, die potenzielle Einsteiger vergraulen können – Lust aufs Fliegen machen sie ganz bestimmt nicht.

Die Qual der Wahl

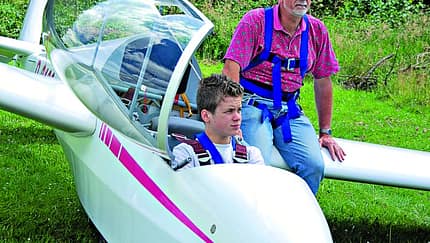

Zunächst sollten Einsteiger sich selbst fragen, was sie von der Fliegerei erwarten. Geht es um die sportliche Herausforderung und ist der Weg das Ziel, dann könnte das Segelflugzeug das „Geflügel“ der Wahl sein.

Ob aufsteigende Warmluft, ein Ritt in der Welle oder Hangflug – Segelflugpiloten genügt abgesehen vom Startschlepp der Treibstoff der Natur, um mehrere hundert, manchmal auch mehr als tausend Kilometer an einem Tag zurückzulegen.

Mit oder ohne Motor? Sie haben die Wahl!

Allerdings ist der Segelflug vergleichsweise zeitaufwändig. Nur mit vereinten Kräften kommen die Flugzeuge aus der Halle in die Luft und abends sicher wieder zurück. Zwar sind die Fluggebühren im Vergleich zum Motorflug moderat, dafür verlangen die meisten Vereine Arbeitsstunden und engagierten Einsatz von ihren Mitgliedern.

So viel Zeit können Sie nicht investieren, außerdem möchten Sie lieber am Wochenende zur nächsten Flugplatzkneipe fliegen oder das Flugzeug als Reisemittel für den Trip auf eine Nordseeinsel einsetzen? Dann sind Sie ein Kandidat fürs motorisierte Fliegen.

Den Einstieg markiert der Ultraleichtflug, kurz UL genannt. Die Bandbreite der verfügbaren Fluggeräte lässt keine Wünsche offen und reicht vom einfachen Drachen über Tragschrauber bis hin zum 250 km/h schnellen Doppelsitzer in Kohlefaserbauweise. Eines ist allen ULs gemein: Sie sind auf 472,5 Kilogramm maximales Abfluggewicht limitiert. Für die Ausbildung der Piloten und die Zulassung der Flugzeuge sind die Verbände DAeC und DULV verantwortlich. Die „Lizenz für Luftsportgeräteführer“ ist mit mindestens 30 Stunden praktischer Ausbildung einfacher und preiswerter zu erwerben als der PPL(A) für schwerere Flugzeuge.

Motorflugzeuge

Eine Nummer größer und schwerer geht es bei den Motorflugzeugen zu. Zwei, vier oder mehr Sitze sowie ordentlich Platz fürs Gepäck ermöglichen je nach Flugzeugtyp Touren mit Freunden oder der Familie an Bord. Natürlich will der Spaß bezahlt sein. Während sich ein UL mit modernem Triebwerk mit rund 15 Litern bleifreiem Sprit pro Stunde begnügt, genehmigt sich ein Flugmotor alter Schule gut und gern das Doppelte – natürlich vom verbleiten Avgas für rund 2,50 Euro pro Liter.

Den Einstieg in den Motorflug markierte bislang die nationale Lizenz, PPL(N), die zum Steuern von Flugzeugen bis 750 Kilogramm Abflugmasse innerhalb Deutschlands berechtigt. Einen ähnlich einfachen Einstieg wird künftig nach neuen europäischen Regelungen der LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) ermöglichen. Diese Lizenz wird in der Europäischen Union gültig sein. Wer außerhalb Europas fliegen möchte, braucht den PPL(A).

LSA-Klasse

Zwischen UL und Motorflug etabliert sich derzeit die LSA-Klasse, eine Klasse für Leichtflugzeuge mit maximal 600 Kilogramm Abflugmasse. Reisemotorsegler schlagen eine Brücke zwischen Motor- und Segelflug.

Wo mache ich den Pilotenschein?

Hat man sich fürs Fliegen entschieden, stellt sich die Frage: Wie und wo packe ich’s an? Neben den gewerblichen Schulen gibt es nahezu an jedem Flugplatz gemeinnützige Vereine, die um Mitglieder werben. Generell gilt, dass die Ausbildung im Verein zwar preiswerter, aber auch zeitaufwändiger ist.

Wer nicht so sehr aufs Geld schaut und möglichst schnell vorne links als verantwortlicher Pilot im Cockpit Platz nehmen möchte, dem sei der Weg zu einer Flugschule empfohlen. Im Idealfall ist die Schule ein Dienstleister, der sich ganz nach den Bedürfnissen seiner Kunden richtet.

Der Riesenvorteil der Vereine ist, dass die Lehrer meist ehrenamtlich arbeiten und die Flugzeuge keinen Gewinn abwerfen müssen. Der Schüler spart dadurch Geld, sollte aber mehr Zeit für die Ausbildung einplanen. Arbeitsstunden, Mitgliedsbeiträge

und Aufnahmegebühren sollten ebenfalls in der Waagschale landen.

Eine Option kann es sein, die Vorteile von Schule und Verein zu verbinden. Warum sollte der angehende Pilot sich nicht eine fliegerische Heimat in einem Verein suchen, die Schulung aber zum Beispiel in einem Ferienkursus intensivieren?

Was erwartet mich?

Zunächst einmal viele neue und schöne Eindrücke. Die ersten Flugstunden sind ebenso faszinierend wie anstrengend. Doch keine Sorge: Aus der anfänglichen Reizüberflutung wird schnell ein Lernprozess. Gemeinsam mit dem Lehrer werden Grundlagen geübt, vor allem natürlich das Starten und Landen.

Irgendwann kommt der große Moment: der erste Alleinflug. Nach diesen ersten drei Solo-Platzrunden klinkt sich der Fluglehrer immer öfter aus. Ab sofort fliegt der Schüler häufiger allein, nur ab und an kommt der Lehrer zur Vermittlung neuer Fertigkeiten mit an Bord. Überlandflüge, Notverfahren, Funknavigation – der Weg zur Lizenz ist ebenso anspruchsvoll wie spannend.

Bisweilen trocken, aber nötig: Theorie

Parallel zur praktischen Ausbildung bekommt der Schüler die theoretischen Grundlagen vermittelt – zum Beispiel stehen Aerodynamik, Wetter, Luftrecht, Navigation oder menschliches Leistungsvermögen auf dem Lehrplan. Außerdem müssen Anwärter auf den PPL ein deutsch- oder englischsprachiges Funksprechzeugnis erwerben, dessen Besitz sich auch für Segelflug- und UL-Piloten

empfiehlt. Vor dem Lizenzerhalt stehen die theoretische und die praktische Prüfung.

So viel steht fest: Man muss kein überdurchschnittliches Talent haben, um das Fliegen zu erlernen. Es ist allerdings klar, dass der eine Kandidat mehr, der andere weniger Flugstunden benötigt – deshalb gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage, wie teuer denn eine Lizenz ist. Ein europäischer PPL(A) kostet im Mittel 15000 Euro. Wesentlich günstiger kommen UL und vor allem Segelflugschüler ans Ziel. Oft unterschätzt werden die Landegebühren, deren Spanne von zwei, drei Euro für ULs in der Schulung bis 15 Euro und mehr für Motorflugzeuge reichen kann.

Ist die Berechtigung im Kasten, muss sie wenigstens mit Flugstunden und einem zweijährlichen Übungsflug mit Lehrer erhalten werden.

Ganz ohne Bürokratie lässt sich der Weg ins Cockpit übrigens nicht bewältigen. Der Fliegerarzt bescheinigt die Gesundheit des Piloten. Ein gesunder Erwachsener bekommt das Medical ohne Probleme. Brille oder ein paar überflüssige Pfunde sind kein Hindernis. Was es sonst noch braucht? Mit der Zuverlässigkeitsüberprüfung und einem Auszug aus der Flensburger Punktekartei müssen Motorflug- und Helikopterpiloten ihre Gesetzestreue nachweisen.

Einmal im Cockpit, ist der bürokratische Hürdenlauf schnell vergessen. Was bleibt, ist die Faszination. Wen es einmal erwischt hat, den lässt das Fliegervirus eben nicht mehr los.

aerokurier Ausgabe 03/2012